自治体システム標準化対応の当初の期限である2026年3月を目前に、今一度「標準化の果実」について立ち止まって考えてみます。標準化の果実とは何か、その真価はどこにあるのか、紐解いていきましょう。

2026-01

標準化に関する経緯

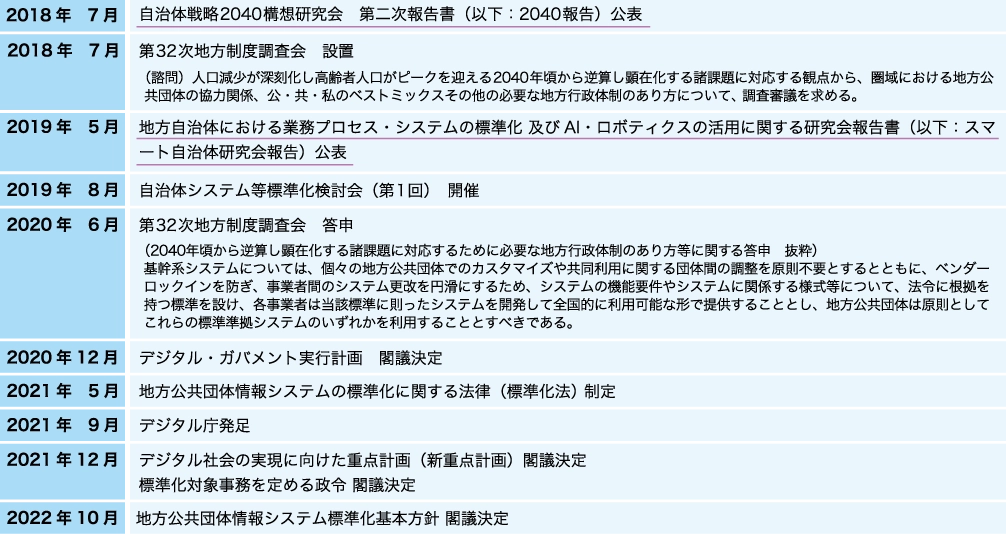

自治体システム標準化開始までの全体経緯

標準化に関する経緯を振り返っておきます。特に標準化対応がどのように開始されたのかを確認します。総務省発出の『自治体システムの標準化・共通化概要資料』等の経緯を参照しながら主なイベントをまとめました。

前述のまとめを見てもわかるように『2040報告』と『スマート自治体研究会報告』が契機となって『地方公共団体情報システム標準化基本方針』につながっていきました。

標準化に関してはこれまでもニュースレターで取り上げてきております。ちょうど一年前の2025年1月号(No.37)では「標準化とガバメントクラウドの展望」として、これまでの道のりと、今後の展望を交えながら、その背景や課題、未来社会の姿までを解説する形で特集していますので、ぜひご一読ください。今回は少し切り口を変えて、標準化対応が一つの区切りを迎えるこのタイミングで、改めて「その成果(果実)」について考えてみます。

標準化対応を通じて変化したこと

当ニュースレターの中では、今般の標準化対応を「標準化第一期」と位置づけます。この第一期完了をもって、スマート自治体への転換が完了したわけではありません。大幅なコスト削減や事務量の削減も実現したとは言い難いです。

さらには、標準仕様FIXの難しさ、制度改正の反映、システム間連携調整、ガバメントクラウドにおける為替影響など、想定を超える課題が顕在化したことも事実です。また自治体の人口規模などによって既存事務と標準仕様のギャップが大きく、標準外として個別構築をしなければならないケースも出ています。

こうなると「何のための標準化?」という話になりがちなのですが、少し角度を変えて見てみたいと思います。

コミュニケーションの変化

現時点で大きな変化を感じるのは、圧倒的なコミュニケーション量の増加と質の変化です。

全国の自治体は共通の場で意見を交わすようになり、即時的に情報を得る、状況をつかむことができるようになりました。(デジタル改革共創プラットフォーム)

地方だけでなく、国では標準化とほぼ時を同じくして創設されたデジタル庁が対自治体、対ベンダーとの接点を多く設けて、現場の状況や意見を聞き、伴走しながらゴールを目指しています。

また、これまでは競争相手でしかなかったベンダー同士も積極的に情報交換し、より良い方向へ進むための議論をするようになりました。

標準化第一期では、自治体、国、ベンダーが共に、主要20業務の標準仕様を定め、全国の自治体がその仕様に準拠したアプリケーションを用いて事務を遂行するという壮大なチャレンジをしてきたわけです。その中で必然的にコミュニケーションが増加し、共に考え、共に前に進むことができたのではないでしょうか。

また、これまで個別に創意工夫を施しカスタマイズという形で実現していた改善については、利用者である自治体同士で課題を共有・議論し、ベンダー間でも解決策を共有しながら最短期間で最善の解決を図っていくことができるようになるでしょう。デジタル庁が継続的に体制を維持し、そしてこのような活動の伴走をすることが望まれます。

このような継続的改善スキームの一歩となるとすれば、コミュニケーションの変化は大きな果実であるといえます。やがてこれが、今後の自治体DXの推進における「共創」という形に育つことも期待できます。

調達・提供のあり方

標準化対応は、大きく二つのことをやってきました。ガバメントクラウドへの環境移行(リフト)、アプリケーションの標準仕様準拠(シフト)です。これまでもオンプレミスからベンダークラウドへの環境移行や、新制度準拠などは経験してきたわけですが、今回はクラウドベンダー環境のガバメントクラウドや、利用者・提供者以外で決めた仕様のシステムへの移行という、未知の領域への対応だったわけです。

つまりリフト・シフトという対応の後ろ側は、「自治体が利用者の仕様で調達選定」する、「ベンダーが仕様を満たす環境やシステムを提案提供」するというプロセスとは全く別の動きになっていたのです。

今回は、個々の自治体のシステムの更改のタイミングなどとは非同期で、突発的なイベントでもあり特殊な状況であったとも捉えられます。しかし、いずれにしても今後は調達・提供というビジネスプロセスは変化していくでしょう。標準化20業務については調達仕様による調達というプロセスが不要になり、標準準拠システムの中から選ぶという簡略化したプロセスになるわけで、これは「システムの所有から利用へ」の第一歩になったといえます。

総力戦

標準化への道のりは、様々な想定外が発生し、創意工夫だけでは乗り越えられない険しいものでした。「一体なんなのか」というやり場のない想いは、当事者や関係者の方が一番強く感じているはずです。しかし、その中で自治体、国、ベンダーという三者が結集し、まさに「総力戦」で取り組んできました。

また、標準化対応の最中に発生した制度改正の割り込みは、システム運用と政策がいかに密接に関わっているかを再認識させました。国民に直結する制度の多くは、自治体の実務とシステムなくしては遂行不可能です。政策検討や制度設計は「システムありき」「実務運用ありき」で実施する時期に入ってきています。

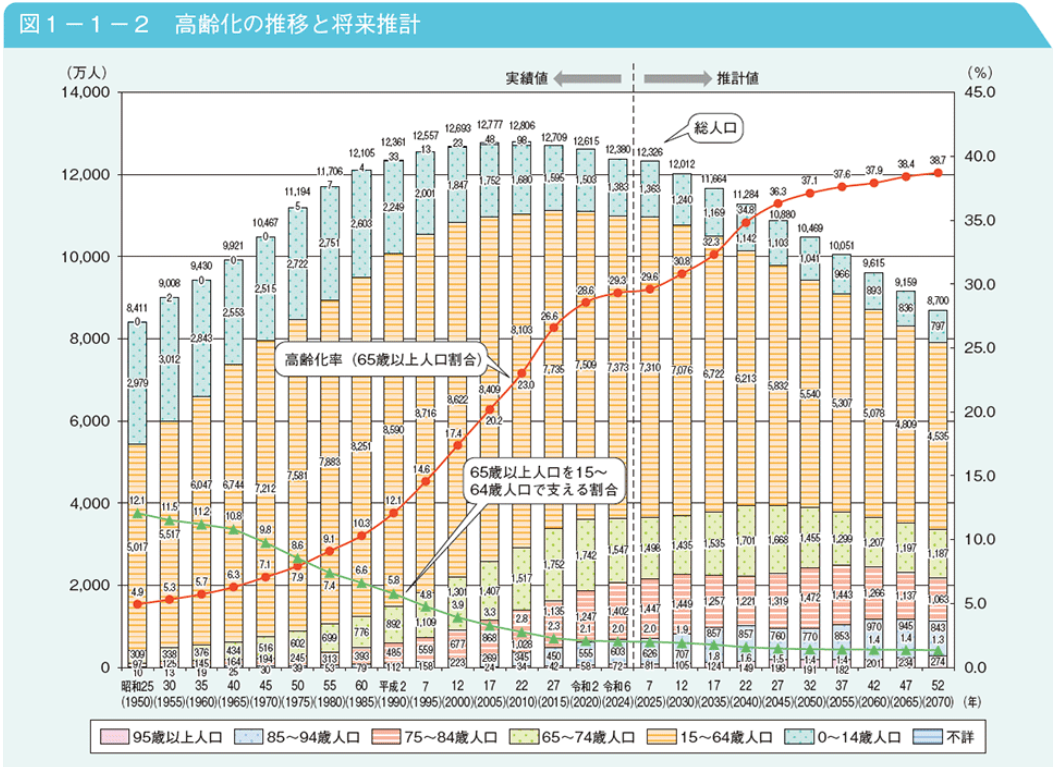

『2040報告書』にあるとおり、現実は「2040年には労働力の深刻な供給制限という状況になり、その前提に立てば、あらゆる政策資源を投入し、包括的かつ継続的に対話を重ね、危機を跳躍する議論を始めていなければならない」状況です。(『2040報告書 Ⅲ.新たな自治体行政の基本的な考え方』を参考に記載)

つまり、標準化というチャレンジをトリガーにして、2040年に迫る危機に「総力戦で立ち向かっている」という事実。これこそが、今後の日本にとって非常に大きな果実と言えるのではないでしょうか。今後は、標準化三者だけでなく、政策立案者などより多くの関係者を巻き込んだ真の「総力戦」になることを強く希望します。

その先はあるのか

標準化第二期

標準化法に沿えば、標準準拠システムへの移行完了を以て標準化は完了となります。しかし、本質的な標準化はリフト・シフトを終えただけでは完結しません。この記事で現在の対応をあえて「標準化第一期」としたのは、その先に必ず「標準化第二期」が必要だと考えたからです。

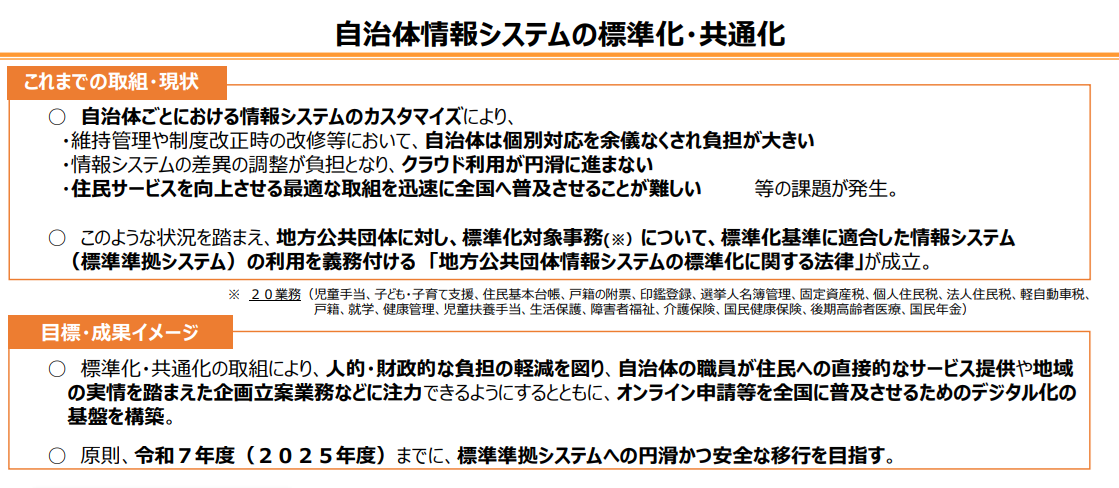

標準化の原点は、『2040報告書』と『スマート自治体研究会報告書』で描かれた構想の実現にあります。標準化という基盤の上に、AI・ロボティクスを使いこなすスマート自治体が実現するという構造を描いているのです。自治体システム標準化の目標でも、「人的・財政的な負担の軽減を図り、地方公共団体の職員が住民への直接的なサービス提供や地域の実情を踏まえた企画立案業務などに注力できるようにするとともに、オンライン申請等を全国に普及させるためのデジタル化の基盤を構築」することとされています。

果たして、第一期対応だけでこの目標まで届くのでしょうか。ここで重要になるのが、システムの実装形態です。単に既存のレガシーシステムをクラウド基盤へ載せ替える(リフト)だけでは、その効果は限定的です。ガバメントクラウド上に構築されたモダンアプリケーションがSaaSとして提供され、自治体はそのサービスを「利用」する、この形こそが地方公共団体情報システム標準化基本方針の狙いに沿った本来の姿だといえます。

第一期の完了をゴールではなく、この「モダン化・SaaS化」へのステップと位置づければ、第二期にて標準化は真の成果を上げます。アプリケーションがモダン化されることによりクラウドの利点を本格的に生かし、AI活用や、フロントヤード・バックヤード連携がスムーズになり、定義された本来の目標である「スマート自治体」の姿に近づいていくはずです。

もう一つのその先

直視すべき現実は、2040年が危機のピークではなく、入口に過ぎないということです。 2025年現在、日本の総人口は1億2千万人台で、生産年齢人口の比率は約6割です。しかし、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年を経て、2060年には総人口が1億人を割り込むと予測されています。生産年齢人口比率は国の推計(出生中位)では約53%とされていますが、近年の出生率低下を踏まえれば、実際には50%を割り込む可能性も否定できません。つまり、働き手が国民の半数以下になるかもしれないという、極めて厳しい状況が2040年以降も続いていくのです。この減少する労働力を補い、社会全体の生産性を維持・向上させるには、徹底的なデジタル化で立ち向かうほかありません。この長期的な危機を乗り越えるための鍵、それが「アフター標準化」です。

標準化の第一期対応によってデータやプロセスが整い、続く第二期対応のモダン化・SaaS化によってそれらが外部と柔軟に接続可能となることで、自治体システムは閉ざされた行政の道具から「地域社会のプラットフォーム」へと進化します。これまで接点の少なかった民間企業やスタートアップが自由な発想でサービスを開発し、住民はその恩恵を享受できる、そんな共創のエコシステムへと生まれ変わる可能性も見えてきます。例えば、自治体システムと民間サービスがシームレスにつながり、引越しや介護といったライフイベントの手続きがワンストップで完了すると同時に、派生する生活支援サービスが自動的に提案されるような未来、これこそが「アフター標準化」の世界観です。

また、この未来を支える基盤として「Law as Code(ロー・アズ・コード)」や「Rules as Code(ルールズ・アズ・コード)」という概念の適用も進むでしょう。これは、法令やルールを最初から機械判読可能なコードとして記述する取り組みです。まさに、前段の「総力戦」で触れた「システムや実務運用を考慮しない制度改正」が引き起こす、解釈の長期化や齟齬、システム改修の負担といった課題を根本から解決するアプローチです。法令自体が論理的なコードとなれば、解釈は一意に定まり、実務への適用やシステムへの反映がシームレスに行われます。制度とシステムが乖離することなく同期し、行政サービスは柔軟でリアルタイムなものへと変貌します。

「アフター標準化」では、デジタル化によって人的労働力不足を補うことはもちろん、AIも駆使して新たな世界を創り出します。標準化第一期が「システムを作る」挑戦だったとすれば、第二期でその「基盤を固め」、アフター標準化は新たな「社会サービスを作る」挑戦になります。 標準化という共通言語を手に入れた私たちが描くべきは、システムやAIが見えないところで裏方として機能し、その上で人の豊かさが最大化される未来社会の姿なのかもしれません。

まとめ ~危機に立ち向かう「総力戦」を次なる「共創」へ~

標準化第一期は、多くの困難を伴いながらも、2025年度末という期限に向けた基礎構築として重要な一歩となりました。しかし、この成果は「スマート自治体」のような目に見える変化として、その効果を十分に実感できるまでには至っていないのが実情です。むしろ私たちが得た最大の果実は、「コミュニケーションの変化」と、2040年危機を見据えた「総力戦」という、未来の行動様式そのものではないでしょうか。

自治体の職員が住民サービスに注力できるという本来の目標を達成するためには、この基礎の上に立ち、モダン化・SaaS化へと進む第二期が不可欠です。この第二期こそが、クラウドやデジタルの利点を本格的に享受し、実質的な成果(果実)を生み出す段階となります。

そして、その先に待っているのが「アフター標準化」の世界です。自治体システムが「地域社会のプラットフォーム」へと進化し、AIや民間活力との共創によって、人口減少という危機さえも乗り越える新たな社会サービスが次々と生まれる――これこそが、私たちが目指すべき真のゴールです。

我々は、標準化という壮大なチャレンジを通じて、自治体、国、ベンダーが課題を共有し、共に前に進むという新たな関係性を築きました。この「総力戦」の経験を、日本の未来を形作るための持続的な「共創」へと昇華させることが、いま最も求められています。次なるステップで、この「見えない果実」を大きく実らせて、未来社会を共に創り上げていきましょう。

「標準化の果実はなにか」に寄せて 庄司 昌彦

「人口減少が進む超高齢社会」という長期トレンドの中で「デジタルが支える持続可能な地域社会」を実現することこそが、標準化という苦しい戦いの先にある真の目的地です。標準化の第2ラウンドでは、効率化や負担軽減だけではなく、地域社会を持続可能にするために自治体と国の関係をどう見直し、自治体の行政のあり方をどう見直し、制度間の連携をどう深めていくのか、といった本質的な議論を進め改革を具体化していくことが求められます。標準化の成果を確認するとともに経験と反省を踏まえ、歩みを止めずに進んでいきましょう。

武蔵大学社会学部メディア社会学科 教授

武蔵学園データサイエンス研究所 副所長

自治体システム等標準化検討会 座長(総務省)

参考

- 総務省「第32次地方制度調査会 諮問(案)」

- 総務省「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申(令和2年6月26日)」

- 総務省「自治体情報システムの標準化・共通化 概要資料」

- 総務省「地方公共団体情報システム標準化基本方針」

- 総務省「自治体戦略2040構想研究会 第一次・第二次報告(概要)」

- 総務省「自治体戦略2040構想研究会 第二次報告(本体)」

- 総務省「スマート自治体研究会 報告書 ~「Society 5.0時代の地方」を実現するスマート自治体への転換~ 概要」

- 総務省「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会報告書 ~「Society 5.0時代の地方」を実現するスマート自治体への転換~」

- デジタル庁「デジタル改革共創プラットフォームリーフレット」

- 内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)」

RKKCS は、当社の登録商標です。その他、記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商号、商標もしくは登録商標です。なお、個々のコンテンツにおいて、個別に商標が示されている場合、またはそれを示すコンテンツにリンクしている場合には、当該情報が優先されます。© RKKCS